国立仙台病院附属リハビリテーション学院同窓会(紫陽会・現仙台医療センター・2008年廃校)で行われたシンポジウム。私に与えられたテーマ「2025年問題」をまとめてみました。予定を大幅に超える120名程の参加者で立ち見もでていました。

鼎談「これからの在宅支援」

司会 株式会社リハサポート桜樹 大友昭彦先輩

株式会社孫の手・ぐんま 浦野幸子先輩

有限会社在宅支援チームフォーレスト 望月謙一

株式会社わざケア 渡部達也くん

「2025年問題」

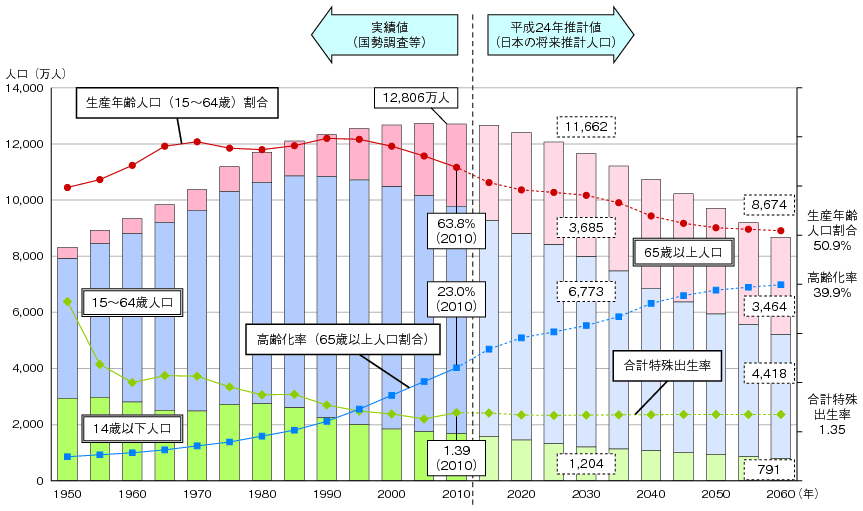

人口構造により生じる様々な問題の「象徴的な総称」です。既に日本の総人口は減り始めました。団塊の世代(1947~49年生まれ)が75歳を超えて後期高齢者人口が最大となり、65歳以上の高齢人口がおよそ最大になるのが2025年で、認知症患者も最大になると推計されています。高齢化率は3割を超えてきます。しかし残念ながら、2025年が諸問題のピークで、2025年を乗り越えれば良い方向に向かうという話ではありません。その後の高齢人口はおよそ変わらないものの、総人口が減り続けていくので、高齢化率は2025年以降も上がり続けていくのです。このまま無策で、単に労働人口が減り、GDP(国内総生産)が減り、社会保障費が増えるとなると社会保障制度が維持できなくなるという論で、象徴的に言われているのが「2025年問題」です。

今回は、マクロ経済の切り口で少し考えてみたいと思います。様々な専門家が様々な議論をしていますが、私はGDPを増やしていくことにより、社会保障費のGDP比率の上昇幅を抑えていく方策に尽きると考えています。反対に財務省は「社会保障と税(消費税)の一体改革」という緊縮財政政策をすすめようとしています。消費税を、まるで社会保障の人質のように扱っています。しかし、社会保障費を削減しても、消費増税しても、将来不安を助長してしまってGDPの6割を占める個人消費はかえって落ち込み、将来不安解消への預貯金は増え、結局のところGDPは停滞し、悪循環が生じていると考えています。そもそも論として、豊かな寛容な国ではなく、貧しい利己的な国になっていくと考えています。(http://forest-hokke.jugem.jp/?eid=94)

自助によって、一人当たりのGDP、一人当たりの生産性をあげる余力はまだまだあると言われています。「天は自ら助くる者を助く」という紀元前から続く格言があります。豊かになる努力、努力ができる環境とそれが正当に報われる環境を、老若男女の全て、個人も法人も、そして自治体や国も、本気で考えて、本気で努めていかなければなりません。すべきことは山ほどあります。特記すべきことは、自助を政策論で言うなら、「豊かになる努力ができる環境、それが正当に報われる環境」を先に再構築しなければなりません。バブル崩壊以降、大きく歪んでしまっている点の一つだと思っています。

同時に経済活動に参加する労働人口を増やして、GDPをあげていくことが必要です。高齢者や女性、障がいを持たれても労働人口に加わっていくことです。単純化して批判を浴びやすい点ですが、経済活動に多様な形で参加することの意義は、誰もが知っているはずです。また、出生率を上げていくことです。

自助については、利己的、自己責任論、競争主義、市場原理主義的な感覚が強くなり過ぎたため、寄り戻しが必要とも言えます。「互助や共助の精神が自助を育む」という考え方が望ましく、日本人に脈々と流れ続けてきた素地だと思っています。社会的責任を果たそう、社会に貢献しよう、助け合おうという相互扶助的精神が、自助を育み、努力や効果を最適化するのだと思います。そして得られた豊かさを分かち合う、適切に再配分していくことが「社会」というものだと思います。

互助については、ボランティア活動や市民活動が強調されますが、対価を得る有償という意味での生産性を持つことが大事だと思っています。活動継続へのインセンティブ、労働人口増加、GDP、社会保障費削減に直結するからです。

共助や公助は、強すぎたり、不公平感が強くなると「自助や互助を阻害する」と言われています。単なる費用削減をテーマに社会保障制度改革をするのではなく、あるべき姿をテーマにして社会保障制度を改善すべき課題は山ほどたくさんあると言えます。

以上、2025年問題をマクロ経済の視点から少し考えてみました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(追記編)

ここまで話してきたようなことは、病気や障害を持たれていても同じだと考えています。自立生活運動、脱施設運動、ノーマライゼーション、権利と義務、自己決定の尊重などを土台に持つ「リハビリテーションの理念」にも沿うのもと思っています(前提として、多様な価値を尊重があってのことです)。この理念が、フォーレストの理念ですし、全職種に共通しえる理念だと思っています。

自助には、豊かに人生を終える「終活する」努力も含まれます。リビングウイル、在宅看取り、緩和ケアなどもその一つだと思います。訪問看護ステーションで日々行われるミーティングで、命の残り時間が短すぎる段階からの介入になればなるほど、支援が難しくなり、支援に悩み苦しんでいる現場の姿を毎日耳にしています。病気になる前から、せめて告知を受けた段階から、終活に向けた支援が幅広い分野から共に進められていく体制を、模索していきたいと思っています。

PTOTは、共助や公助の制度の中に留まることなく、自助を育くむビジネス、互助を育てるビジネス、互助をシステム化していくビジネス、共助や公助を補完する隙間を埋めるビジネスなどなど、PTOTの力、リハビリテーションの理念を強みとして考えていけるビジネスモデルは、山ほどあると考えています。

(例えば千葉代表のいう顧客参加型ビジネス(人員基準緩和の方向性により具体性がより見えてきました)、石川県で見学(佛子園さんhttp://www.bussien.com/index.html#/)してきたような多様な事業の組み合わせによる互助ビジネス、就労移行支援A型など雇用創出ビジネスなどなど)

Category : お役立ち情報