滋賀県にて、理学療法士や作業療法士の方々にお話しする機会をいただきました。

第3話

(2)必要に応じその必要量を提供する(提供できるようにしていく)

② 回復期リハビリテーション病棟

リハ医療の主戦場である回リハ病棟でも、大きな改定が行われました。

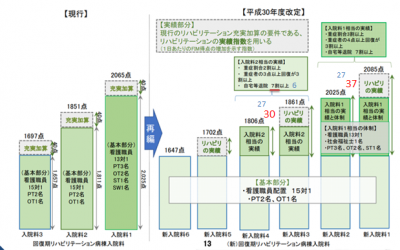

入院料について3種類から、『実績指数』により6種類に分けられることになりました。

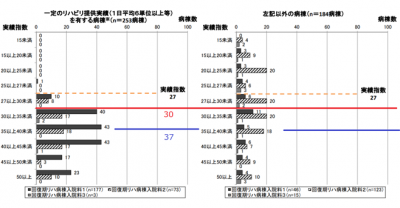

加えて、これまで算定制限の基準になっていた『実績指数』が、入院料区分の基準の一つに変わりました。入院料Ⅰは37以上、入院料Ⅱは30以上と厳しい数値が設定されました。

この『実績指数』とは、端的に『FIMの1日当たりの改善点数』になります。

FIMを改善するだけではなく、より短い期間で改善させる必要に迫られることになります。

回復期リハ病棟に入院適応となりうる患者さんの中で、この『実績指数』を高く出しやすい患者さんと、出しにくい患者さんがいると言われています。

従って、より『実績指数』を高く出しやすい患者さんの獲得競争が現存していると言われており、もしそうであれば今回の改定により、拍車がかかってしまうものと思われます。

更に、回復期リハ病棟における集中的なリハが必要にもかかわらず、『実績指数』などにより、入院できない患者さんや、必要以上に早期に退院となる患者さんがいると言われており、もしそうであれば今回の改定により、拍車がかかってしまうものと思われます。

厚労省は、この点について中医協で否定しています。

厚労省は、▼在棟期間が長くても、ADLは改善する▼疾患などの患者に状態によって一定のバラつきがあるものの、重複も相当程度ある▼実績指数と年齢・入棟時FIM(運動項目)との間に相関はないと調査分析しています。

つまり「在棟期間の長い患者でもADL改善効果があるので、『追い出し』などをする必要はない」「ADL改善効果の出にくい疾患・状態はなく、受け入れ拒否をする必要はない」「高齢者や入棟時にADLの低い患者であっても、リハビリによりADLは改善され、受け入れを拒否する必要はない」ことが明らかになったとしています。

いずれにせよ、『必要に応じその必要量を提供できるようにしていく責任』において、主戦場である回復期リハ病棟にしかできない集中的なリハの必要性を真摯に判断し、『実績指数』が出しづらい患者さんであればなおのこと、果敢に挑んで結果を出していくことが、理学療法士や作業療法士の価値であると信じます。

また、今回は以下の改定が行われました。

・回リハ病棟から退棟後3ヶ月以内の患者を算定日数上限の除外対象に追加

・条件を満たした場合、回リハ病棟入院料における病棟専従の要件を緩和

・医療保険の疾患別リハと介護保険の通所リハを同時に実施する場合について、施設基準を緩和

・訪問リハと通所リハの大幅単価増(医師の関与によるマネージメント加算)

これらにより、『回リハ病棟+通所リハ+訪問リハ』が一体運用されるようインセンティブされています。

回リハ病棟を持つ医療機関における通所リハの実施率は46%、訪問リハの実施率は54%に留まっています。

『実績指数』と『必要に応じその必要量を提供できるようにしていく』ことを両立させていくためには、入院だけの視点に留まってはならないと考えます。

これらの一体運用を通して、また後話する具体的連携を通して、その責任を果たすことができるようにしていく事が必要不可欠になると考えます。

つづく

Category : 日常